|

|

|

|

月琴の歴史はとても古く、すでに中国の晋代より広く民間に伝わる人気のある楽器です。中国の南方面の少数民族の音楽生活の中では重要な地位を占めていました。以来、中国の地方劇、曲芸音楽の伴奏に広く使われ、特に京劇の中に欠かせない三大件(京胡、京二胡、月琴)のひとつになっています。日本には幕末の頃、長崎県に伝来し「坂本龍馬」婦人である「おりょう」も好んで弾いていたという記録が残っています。しかしその後長い間、一般にはほとんど使われることがなくなりました。が、近年IT化が進み、様々な中国音楽の情報が入るようになってきた最近では、静かなブームを呼んでいます。

|

|

|

|

|

|

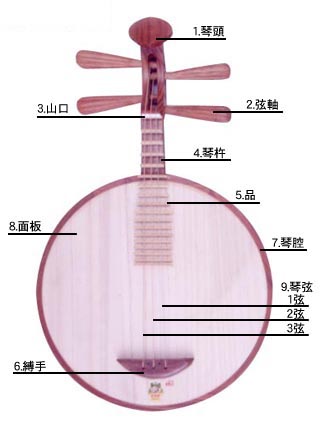

1.琴頭(チントウ)

琴の頭の部分

2.弦軸(シェンジュ)

琴頭に取り付け、弦を巻きつけて調弦に使う部品。(糸巻)

3.山口(サンコウ)

琴の首の表部分に装着された弦を乗せる台。

4.琴杵(チンカン)

琴の首の部分。琴腔に装着され表側には品が取り付けてある、山口から琴腔までは第1ポジションになっています。

5.品(ピン)

琴杵から面板にかけて装着された竹で出来たフレット部分、12平均律に基づいて半音刻みになっています。

6.縛手(フウスウ)

面板の下部の中間に装着された弦を取り付ける部分、4本までの弦を取り付けられるようになっています。

7.琴腔(チンチャン)

凹形の木で出来たボディー円形の外枠。

8.面板、背板(ミェンバン、ペイバン)

琴腔にはめ込んだ表と裏の板。(桐などの材質が多い)

9.琴弦(チンシェン)

弦。

|